삼성전자 이재용 부회장이 지난 19일 삼성그룹 신임 임원들과 함께 저녁 식사를 하면서 내놓은 메시지는 “올해도 열심히 도전하자”였다. 한국 최대 그룹의 실질적인 리더가 던진 화두치고는 너무 평범했다.

이 부회장은 공식 석상에서 자신의 의견을 분명하게 드러내는 일이 거의 없다. 고비 때마다 “10년 후 삼성의 현재 주력 사업은 다 사라진다”, “한국 기업은 2류, 행정은 3류, 정치는 4류” 같이 깜짝 놀랄만할 발언을 내놓곤 헸던 아버지 이건희 회장과는 정반대 스타일이다.

이 때문에 재계 인사 중에는 “이 부회장이 이제는 아버지 그늘에서 벗어나 자기 색깔을 드러내야 한다”고 말하는 이들이 많다. 하지만 삼성 내부 인사들은 이 부회장도 이 회장 못지 않게 강력한 자기 색채를 가진 경영자라고 말한다. 단지 리더십의 스타일이 다를 뿐이란 것이다.

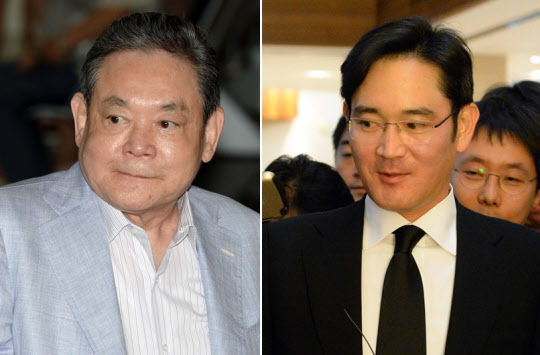

삼성전자 이건희 회장(왼쪽)과 이재용 부회장./조선일보 DB

삼성전자 이건희 회장(왼쪽)과 이재용 부회장./조선일보 DB

이건희 회장과 이재용 부회장의 리더십은 어떻게 다를까.

삼성 사람들은 이 회장의 사고방식이나 리더십이 좀더 한국적인 반면, 미국에서 공부하고 해외 기업과 관계를 조율하는 역할을 오래 수행한 이 부회장은 글로벌 쪽에 더 가깝다고 평가한다. 이런 두 사람의 사고 방식이 충돌한 사건이 있었다. 바로 2012년 삼성이 도입한 자율출퇴근제다.

이건희 회장의 경영 방식을 상징하는 단어는 ‘신경영’이다. 신경영을 상징하는 말이 ‘마누라와 자식 빼고 다 바꾸라’는 것이라면 신경영을 상징하는 제도는 바로 7·4제다. 아침 7시에 출근해 오후 4시에 퇴근하라는 7·4제에 대한 삼성 안팎의 평가는 획기적이지만 현실적이지는 않다는 것이었다. 원래 의도는 오후 4시에 퇴근해 남는 시간을 자기개발에 투자하거나 요즘 말로 ‘저녁이 있는 삶’을 살라는 것이었다. 7·4제 시행초기 삼성 고위 임원들은 오후 4시 이후 직접 사무실을 돌며 남아 있는 직원들을 몰아내곤 했다.

문제는 오후 4시에 사무실을 떠난 직원들이 할 일이 없었다는 것이다. 친구들을 만나 영화를 보거나 술을 한잔 하려고 해도 다른 회사에 다니는 친구들이 일을 마칠 때까지 3~4시간을 기다려야 했다. 상황은 새벽에도 마찬가지였다. 업무 시간에 슬쩍 사라져 빈 회의실에서 자거나, 책상에 앉아 조는 직원들이 많았다.

다들 이런 문제를 알고 있었지만 아무도 7·4제에 대해 문제를 제기하지 못했다. 신경영을 상징하는 제도가 비현실적이라고 지적할 용기 있는 임직원이 없었다. 이때 삼성그룹에서 새로 나온 것이 자율출퇴근제였다. 원하는 시간에 출근해 9시간 근무하고 퇴근하는 제도다. 이 제도를 이 회장에게 제의해 관철시킨 인물이 바로 이 부회장이다.

그 무렵 최고운영책임자(COO)로 젊은 직원들을 자주 만났던 이 부회장은 “요즘 부동산 가격이 너무 올라 젊은 직원 대부분이 값비싼 서울 대신 위성 도시에 산다”며 이 회장에게 자율출근제의 필요성을 설득했다. 출퇴근 시간이 늘어나 현실적으로 오전 7시 이전에 출근하기가 어렵다는 것이다. 결국 이 회장은 이 부회장의 의견을 받아 들였다. 덕분에 7·4제는 역사속으로 사라졌다.

자율출퇴근제는 사실 미국 벤처 기업 문화다. 1934년 창립, 세계 최초의 벤처기업으로 불리는 HP는 수십년전부터 자율출퇴근제를 실시하고 있다. 실리콘밸리 지역 상당수 벤처기업들이 자율출퇴근제를 실시한다. 미국 하버드에서 공부하고 해외 기업 문화에 익숙한 이 부회장의 스타일을 엿볼 수 있는 일화이다.

“신문에 난 대로 합시다”

이재용 부회장이 자기 판단에 따라 삼성전자의 명운을 건 결정을 내리기 시작한 시기는 사장으로 승진한 2011년부터란 평가다. 삼성전자는 2011년 10월 애플과 특허전쟁에 돌입한다. 조선일보는 2011년 10월 5일자 1면에 ‘삼성전자가 오늘 출시하는 아이폰의 판매금지가처분신청을 한다’는 기사를 실었다.

당시 삼성전자 대표였던 최지성 삼성 미래전략실장은 당시 “아직 확정된 것은 아니다”고 말했다. 실무진이 애플과 소송전을 해야 한다는 판단을 내렸지만 아직 확정 상태는 아니란 이야기였다.

애플은 삼성전자의 최대 고객이었다. 2011년 한해 동안 삼성에서 부품을 약 9조3600억원어치 구매해갔다. 이런 애플과 소송은 당시로선 상상하기도 힘든 일이었다. 당시 애플은 소송으로 삼성 스마트폰 사업을 견제하고 있었다. 미국 등 주요 국가 법원에 삼성 스마트폰의 판매 금지 가처분 신청을 내 삼성을 압박했다. 삼성이 자사 제품을 모방했고, 특허를 침해했다는 것이다.

애플의 공격에 삼성전자 임직원들은 분노했다. 애플이 소송 과정에서 계속 감정을 자극했기 때문이다. 예를 들어 애플이 제출한 공소장엔 ‘삼성이 노예처럼 모방한다’(slavishly imitate) 같은 내용이 들어가 있었다.

삼성전자 수뇌부는 애플과 소송전을 시작할 것인가를 놓고 막판까지 격론을 벌였다. 당시 의사 결정을 지켜 봤던 한 삼성전자 고위 임원은 “결국 애플과 소송을 벌인다고 최종 결정을 내린 것은 이재용 부회장이었다”고 말했다. 이 부회장이 ‘신문에 난대로 합시다’고 결정을 했다는 것이다.

이 부회장이 이끄는 삼성은 어떤 의미에선 과거보다 휠씬 호전적이다. 삼성은 작년 미국 마이크로소프트(MS)와도 소송을 시작했다. 30년간 친밀한 사이를 유지해 온 두 회사가 다투는 원인은 특허료다. 사건의 발단은 2011년 9월 삼성과 MS가 맺은 포괄적 특허 공유 협약(크로스 라이선스)이다.

당시 MS는 "구글이 만든 스마트폰 운영체제 '안드로이드'가 우리 특허를 침해했다"며 스마트폰 업체와 로열티 협상을 벌였다. 삼성도 이를 인정하고 스마트폰과 태블릿을 팔 때마다 일정 금액의 특허료를 내기로 협약을 맺었다. 양사는 일반적 기술특허뿐 아니라 제조 노하우, 나아가 판매 전략까지 공유하기로 했다.

문제는 이후 MS가 삼성전자의 경쟁사인 노키아를 인수했다는 것이다. 삼성전자는 “로얄티 협상 중 MS에 노키아 인수의사를 물었지만 MS가 인수하지 않겠다고 대답했다”며 MS가 신의성실의 원칙을 어겼다고 주장하고 있다. 만약 MS가 노키아를 인수한다고 밝혔으면 경쟁사에 특허, 제조 노하우, 판매 전략을 공개한다는 내용의 협상을 하지 않았을 것이란 이야기다.

판이한 리더십 스타일

이건희 회장과 이재용 부회장은 리더십 스타일에서도 차이가 있다. 이건희 회장은 중요한 시기마다 큰 그림을 제시하고 세세한 문제는 실무자들에게 맡기는 스타일이다. 지시한 일의 진행은 비서들이 챙겼다. 그 비서의 대표 격에 해당하는 이가 바로 이학수 전 부회장이다.

이 회장은 1987년 삼성그룹 회장이 된 이후 줄곧 서울 한남동 삼성 영빈관인 승지원에서 업무를 보고 태평로 삼성본관에는 거의 모습을 드러내지 않았다. 외지에서 ‘은둔의 제왕’이라고 부를 정도였다. 삼성전자가 스마트폰 시장에서 고전하면서 그룹이 위기에 처했던 지난 2011년에야 1주일에 2차례 서초동 삼성전자 사옥으로 출근하는 ‘출근 경영’을 시작했다.

반면, 이재용 부회장은 직접 디테일까지 신경을 쓰는 것으로 알려져 있다. 업무에 대해 물을 때도 꼬치꼬치 질문을 해 실무자들을 당황하게 할 때가 많다고 한다. 지시한 일이 제대로 이행되는지도 꼼꼼하게 챙기는 스타일이다.

실용적인 성격이라는 평가도 있다. 해외 출장 시에는 비서 없이 혼자 다니는 경우가 많고, 해외 현지에서도 길거리의 평범한 식당에서 임직원들과 식사를 할 때가 많다고 한다.

'경제변동 > 기업메모' 카테고리의 다른 글

| 스마트 스터디 (0) | 2016.01.11 |

|---|---|

| 카카오, 1조8천700억에 멜론 인수 (0) | 2016.01.11 |

| 내우외환 롯데株 줄줄이 신저가 (0) | 2015.01.09 |

| 팬택, 자금난에 결국 법정관리… (0) | 2014.08.13 |

| 정몽구회장, 사고 났던 현대제철 당진공장 불시방문 (0) | 2014.02.08 |